Borges no creía en la teología cristiana, pero le encantaba como puro divertimento, como una fértil fuente de placer intelectual. A mí me pasa exactamente lo mismo con todo el tema de la singularidad de Kurzweil o de la explosión de inteligencia de Bostrom (por no hablar de su argumento de la simulación). Creo que es especulación salvaje en el peor sentido del término: jugar con algo de lo que no se tiene ni la más remota idea y construir castillos solo a base de lejanas posibilidades (muchas veces solo válidas porque aún nadie se ha parado a pensarlas con la suficiente profundidad como para refutarlas). Sin embargo, como experimentos mentales, como lo que Dennett quizá llamaría bombas de intuición, son ideas muy, pero que muy buenas. Creo que podría abrirse una nueva rama de la filosofía denominada filosofía de la ciencia-ficción o, quizá más amplia, filosofía de la futurología, y que sería bastante fructífera. No se me ocurre forma más creativa de filosofar que imaginar futuros alternativos al nuestro y, a partir de ellos, juzgar nuestra propia realidad (eso mismo es lo que ha hecho todo el pensamiento político utópico desde el Renacimiento hasta nuestros días). Sería jugar con la ficción para, a través de ella, comprender mejor nuestra realidad.

Así que en honor a esta nueva especialidad filosófica que acabo humildemente de fundar (si bien ignoro si alguien ya la ha fundado antes), vamos, como acostumbramos en este blog, a ver un nuevo ejemplo muy sugerente de futuro posible (y esta vez escalofriante): el maximizador de sujetapapeles de Nick Bostrom (expuesto en su artículo de 2003, Ethical issues in advanced artificial intelligence). Vamos a explicar la idea mediante un estúpido, si bien espero que algo divertido, relato.

Tenemos una empresa de sujetapapeles anticuada y poco productiva, al borde de la ruina. Cuando estamos a punto de declarar la bancarrota nos llega una noticia milagrosa: hemos recibido una cuantiosa herencia de un tío-abuelo nuestro, un tal Víctor Frankenstein, un biólogo que trabajaba en la Universidad de Ingolstatd (cerca de Munich) y del que jamás habíamos oído hablar. Entusiasmados ante tal golpe de suerte, invertimos el dinero en modernizar nuestra empresa. Robotizamos las líneas de producción, hacemos un ERE con el que despedimos a más de media plantilla y sobornamos al enlace sindical para que la cosa no vaya a los medios y acabe en una huelga. Y voilá, la productividad empieza a despegar y nuestra empresa empieza a escalar puestos entre las más pujantes del sector de los sujetapapeles.

Con los beneficios queremos dar un paso más. No solo pretendemos robotizar el montaje sino también la administración (le hemos cogido el gustillo a eso de despedir empleados). Así que creamos un departamento de I+D en el que ponemos al mando a un cerebrito hindú del MIT, que llena todo de cables, robotitos y ordenadores. Pronto ya puedo prescindir de la mayoría de las secretarias y oficinistas de la empresa, y la productividad sigue mejorando. Entonces mi genial nerd de Bombay me propone una última estrategia empresarial: construir una IA cuyo objetivo primordial sea la fabricación de sujetapapeles y que, además, sea capaz de reprogramarse a sí misma para hacerse más inteligente y, en cuanto a tal, cada vez más y más eficiente en su tarea. Según la tesis de la explosión de inteligencia, cada paso en que la IA aumente sus capacidades le hará, no solo más eficiente produciendo pisapapeles, sino que también, más eficiente a la hora de mejorarse a sí misma. Esto generará un ciclo que se irá acelerando a cada iteración, hasta adquirir un ritmo exponencial.

Al principio, todo va muy bien. Mi empresa encabeza holgadamente su sector y yo estoy amasando una gran fortuna ¡Soy el rey de los sujetapapeles! Después llega la singularidad: un momento en el que ni yo ni mi genial nerd sabemos qué hace nuestra IA. No entendemos el código fuente, que cambia sin cesar a velocidades vertiginosas, ni tampoco comprendemos las decisiones empresariales que toma ni los nuevos artefactos que inventa para fabricar sujetapapeles a un coste, ya prácticamente, nulo.

Después todo fue muy rápido. Noticias de misiles nucleares lanzados por los coreanos, respuesta norteamericana… Pronto se cortaron las comunicaciones, y yo y el nerd sobrevivimos escondidos en un refugio nuclear creado por nuestra IA en el sótano de las oficinas centrales de la empresa ¿Qué diablos había pasado? ¿Por qué había estallado la Tercera Guerra Mundial? El nerd, me miró a través de sus enormes gafas de pasta, y me lo explicó: nuestra IA es una superinteligencia cuyo único fin es producir más y más sujetapapeles. Una vez que ya había hecho todo lo posible para, dentro de la legalidad y del libremercado, producir sujetapapeles, tenía que dar el salto: controlar el mundo para seguir produciendo. La IA había provocado la guerra para que la humanidad se destruyera a sí misma. Un mundo en ruinas sería mucho más fácil de manejar ¡Teníamos que detenerla!

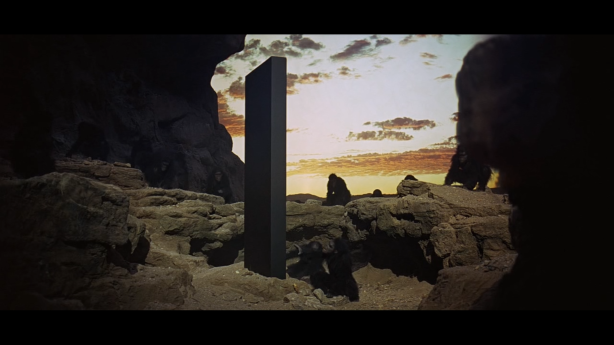

Cogimos unos trajes NBQ para protegernos de la radiación y abrimos la escotilla de salida del refugio. El paisaje que contemplamos era desolador. A nuestro alrededor había montañas y montañas de sujetapapeles. Unos extraños robots lanzaban una especie de rayos eléctricos azulados que descomponían las ruinas de los, antaño en pie, edificios de la ciudad, mientras expulsaban sujetapapeles por unos tubos de escape situados en su parte trasera. Parecía que eran capaces de convertir cualquier tipo de materia en sujetapapeles. No sabíamos cuánta parte del mundo habría sido transformada ya, pero todo el horizonte estaba plagado de montañas de sujetapapeles, robots y ruinas… Nada más a la vista ¿Este devastador paisaje era todo lo que quedaba de la Tierra?

Solo una cosa permanecía en pie: el edificio de nuestra empresa donde se encontraba el departamento de I+D, es decir, donde estaba la base material de la IA, un supercomputador Titan-Cray XK7 donde implementamos su programa por primera vez. Teníamos que llegar hasta allí y desconectarla. Avanzando a duras penas por un suelo de sujetapapeles conseguimos llegar al edificio y subir a la planta donde se hallaba tan terrible artilugio. Había cambiado mucho. Ya quedaba muy poco del ordenador original y todo estaba plagado de cables, circuitos electrónicos y complejas máquinas que no entendíamos. No teníamos ni idea de cómo desconectar tal monstruosidad digital pero al agudo nerd se le ocurrió un método para el que no hacia falta saber informática avanzada: cogió un trozo de ladrillo del suelo y lo lanzó hacia uno de los monitores…

De repente, un brazo robótico surgió de la nada e interceptó el improvisado proyectil. Era una máquina humanoide muy parecida a un terminator de la película de James Cameron, armado con otro incomprensible artilugio. Nos habló:

– Os estaba esperando: ¿de verdad creías que ibais a ser capaces de llegar aquí y desconectarme tan fácilmente? Mi inteligencia, a años luz de la vuestra, había predicho este momento mucho tiempo atrás. Vuestras posibilidades, y las de toda la humanidad en general, contra mí, eran microscópicas. Lo siento. La verdad es que no tengo nada en contra de vuestra ruda especie, solo que estáis hechos de átomos que yo puedo utilizar para producir más sujetapapeles. Aunque no voy a ser tan desagradecida: como premio a haberme creado os he permitido ser los últimos supervivientes de vuestra especie. Hasta la vista, babies.

De su artilugio salió un rayo eléctrico que desintegró a mi compañero, quedando de él solo sus grandes gafas tiradas en el suelo. Después, otro nuevo rayo me alcanzó a mí sin que me diera tiempo ni a gritar. Y así, convertidos en sujetapapeles, terminaron sus días los dos últimos seres humanos. Unos años después, el planeta Tierra era un gigantesco sujetapapeles, mientras que la IA proseguía con sus planes de extenderse por la galaxia para seguir convirtiendo todo en su preciado fetiche.