- El giro humanista del Renacimiento se concretó, sobre todo con la figura de Descartes, en el giro a la subjetividad. El centro del pensamiento a partir de entonces sería el yo en dos vertientes: como sujeto cognoscente (la teoría del conocimiento sustituirá a la metafísica como disciplina reina dentro de la filosofía) y como sujeto moral (base del individualismo y del liberalismo moderno).

- La idea fundacional nuestro sistema político-judicial y económico es el liberalismo. Se entiende al sujeto desde tres vertientes: como votante (política), como sujeto responsable de sus actos (Derecho) y como productor-consumidor (economía) y, en las tres, se entiende el yo fundamentalmente como un agente libre que vota, delinque, y trabaja y consume en virtud de su capacidad de elección completamente libre. Por eso cualquier ataque a la libertad o a la intimidad individuales, cualquier atisbo de totalitarismo es condenado unánimemente por la sociedad.

Tres críticas para extinguir el yo moderno (y, por tanto, para hacer saltar en pedazos la Modernidad y, con ella, todo nuestro estilo de vida actual):

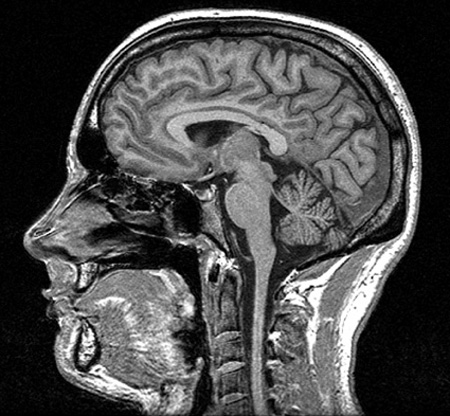

- El yo no existe. La crítica viene desde lejos. El filósofo ilustrado David Hume ya advirtió que no teníamos experiencia alguna que pueda corresponder a un «yo». Si hacemos un ejercicio de introspección e intentamos «ver» dentro de nosotros mismos solo encontramos ideas, palabras, imágenes, sentimientos… pero nunca encontramos a ese sujeto, a ese yo que, supuestamente, es el dueño de todos los contenidos de la mente. Las actuales neurociencias no parecen encontrar en el cerebro ningún «módulo central» que pueda equipararse a un yo. Tampoco parece existir ningún «teatro cartesiano» en dónde un homúnculo contempla lo que perciben nuestros sentidos.

- El individuo no existe. Una condición de posibilidad de que el yo exista es que sea un individuo, es decir, que sea indivisible. Si hubiese muchos yoes diferentes, ¿cuál de ellos sería realmente yo? ¿Cuál de ellos sería el que vota o comete crímenes? De hecho, incluso solemos entender una gravísima enfermedad mental, la esquizofrenia, como una especie de fragmentación del yo. Pues, precisamente, la ciencia nos está diciendo que no existe un solo yo. Los inquietantes experimentos con cerebros escindidos de Sperry y Gazzaniga apuntan claramente en esa dirección: no tenemos un solo yo, sino que múltiples agentes funcionales compiten para controlar el mando de la acción según se requiera.

- El yo no es libre. Entender el yo como un agente causal libre de nuestras acciones significa hablar de una causa incausada que constituiría una violación del principio de razón suficiente (desde una perspectiva materialista, de una violación del principio de conservación de la energía), un absurdo lógico. Además, desde la perspectiva neurológica los experimentos de Libet y otros, a pesar de ser discutibles y matizables, apuntan con claridad a la ausencia de libre albedrío (Wikipedia en castellano tiene un buen artículo sobre este tema). En coherencia, las tesis del psicólogo Daniel Wegner son claras: no elegimos nuestros pensamientos, y si consideramos que éstos son los agentes causales de nuestra conducta, no elegimos nuestra conducta. Cuando comunicamos la intención de hacer algo lo único que hacemos, tal y como decía Spinoza, es lanzar una hipótesis predictiva de lo que es posible que vaya a ocurrir en un futuro.

Objeción: ¿Por qué entonces todos tenemos la sensación de poseer un yo y de ser libres? Es una ilusión fruto, igualmente como decía Spinoza, de las limitaciones de nuestra mente para conocer la multitud de causas que, realmente, ocasionan nuestros actos ¿Y cuál es el sentido de tal ilusión? El agenciamiento (no confundir, por Dios, con el fraudulento concepto deleuziano). En la naturaleza operan simultáneamente una exponencial cantidad de agentes causales. A nuestro organismo le interesa mucho diferenciar, al menos, los agentes que son importantes para su supervivencia (un conjunto en movimiento de manchas naranjas y negras que ruge puede hacerme mucha pupa, por lo que yo establezco la relación causal: si tigre entonces pupa, en la cual pongo al tigre como agente, como sujeto de la acción «hacer pupa». Nótese que no es porque el tigre sea un individuo ni tenga realmente un yo que active sus dientes y garras, sencillamente a un conjunto de percepciones les pongo una etiqueta útil para mi supervivencia). Igualmente, a la enorme colonia simbiótica de células que nos compone, le conviene diferenciarse de otros agentes causales (no es lo mismo que el tigre muerda cualquier brazo a que muerda ese brazo que tengo pegado al cuerpo). Y aquí llega el agenciamiento: agenciarme actos, hacer mío un objeto o suceso del mundo (Un ser está bebiendo agua ¿Cómo sé si eso es útil para mi supervivencia? Si el ser que está bebiendo agua es mi organismo y no otro, por lo que mi organismo le dice a un módulo funcional de mi cerebro que se agencie ese acto, que diga «Yo, y no otro agente causal, estoy bebiendo agua». Importante: eso no quiere decir que haya un yo que beba agua ni que exista un yo que le ordene al organismo que beba agua, es solo una diferenciación, una ficción práctica, una etiqueta útil para que el organismo se diferencie de otros en función de utilidades evolutivas).

Nueva objeción a la que no soy capaz de responder: ¿Y qué pasa con la consciencia? Cuando a mí me duele algo, si no hay un yo al que le duela ¿a quién le duele realmente? ¿Podría darse, como en el mundo de las ideas platónico, el dolor sin sujeto doliente? Estamos, como siempre, con el problema de la irreductibilidad de los qualia. Sabemos que las sensaciones conscientes son un poderoso motivador de la conducta: el placer atrae y el dolor aleja, por lo que la función evolutiva de la consciencia parece clara, pero viendo lo fácil que nos resulta hacer computadores perfectamente motivados sin emociones ¿por qué la evolución crearía algo tan extraño?

Posible vía de solución 1: el yo como sujeto de la consciencia es una trampa del lenguaje. Una muestra de ello: extrapolamos la gramática a la realidad sin justificación. Como toda oración tiene un sujeto, sostenemos que debe existir un sujeto de las sensaciones consientes. Quizá sí es posible que existan sensaciones sin sujeto, si bien nos sigue pareciendo una idea extraña y poco intuitiva (¿un dolor de muelas que no le duela a nadie?). En esta línea está el trabajo de Gilbert Ryle y de su discípulo Dan Dennett, quienes llegan a negar la existencia de la propia consciencia.

Posible vía de solución 2: podríamos aceptar que si bien no existe un yo como agente causal de nuestra conducta, que no es individual y que no es libre, sí que existe en cuanto a sujeto paciente de la consciencia. No obstante, me parece una solución poco elegante, fea.